Qu’enseigne l’histoire biblique sur la Tour de Babel ? La légende de la Tour de Babel - de quoi elle met en garde

Qui à notre époque n’a pas entendu le mythe de la légendaire Tour de Babel ? Les gens découvrent cette structure inachevée jusqu'au ciel dès la petite enfance. Mais tous les sceptiques ne savent pas que l’existence réelle de cette tour a été confirmée. Ceci est démontré par les notes des recherches archéologiques anciennes et modernes. Aujourd'hui, nous allons à Babylone vers les vestiges de la Tour de Babel.

Légende biblique de la Tour de Babel

La légende biblique sur la façon dont les gens voulaient construire une tour vers le ciel, et pour cela ils ont reçu une punition sous la forme d'une division des langues, est mieux lue dans l'original biblique :

1. Sur toute la terre, il y avait une seule langue et un seul dialecte.

2 Venant de l'est, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et s'y installèrent.

3 Et ils se dirent entre eux : « Faisons des briques et brûlons-les au feu. » Et ils utilisaient des briques au lieu des pierres et de la résine de terre au lieu de la chaux.

4 Et ils dirent : Bâtissons-nous une ville et une tour dont la hauteur s'élève jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom avant d'être dispersés sur la face de toute la terre.

5 Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes.

6 Et l'Éternel dit : Voici, il y a un seul peuple, et ils ont tous une seule langue ; et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, et ils ne s'écarteront pas de ce qu'ils avaient prévu de faire ;

7 Descendons et confondons là leur langage, afin que l'un ne comprenne pas le discours de l'autre.

8 Et l'Éternel les dispersa de là sur toute la terre ; et ils cessèrent de construire la ville [et la tour].

9 C'est pourquoi on lui donna le nom de Babylone, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la terre.

Histoire, construction et description de la ziggourat d'Etemenanki

Babylone est célèbre pour plusieurs de ses bâtiments. L’une des principales personnalités dans l’exaltation de cette glorieuse cité antique est Nabuchodonosor II. C’est à son époque que furent construits les murs de Babylone, les jardins suspendus de Babylone, la porte d’Ishtar et la route processionnelle. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg : tout au long des quarante années de son règne, Nabuchodonosor s'est engagé dans la construction, la restauration et la décoration de Babylone. Il a laissé derrière lui un gros texte sur son travail. Nous ne nous attarderons pas sur tous les points, mais c'est ici qu'il est fait mention d'une ziggourat dans la ville.

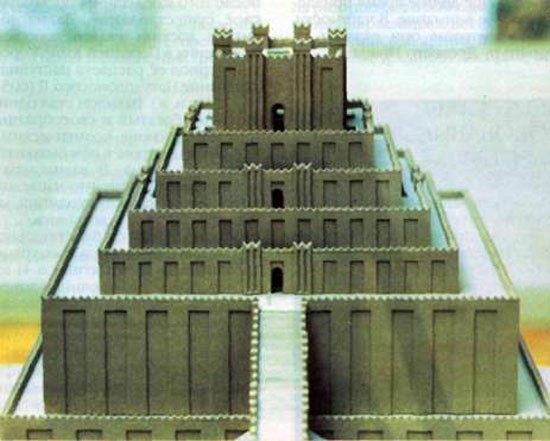

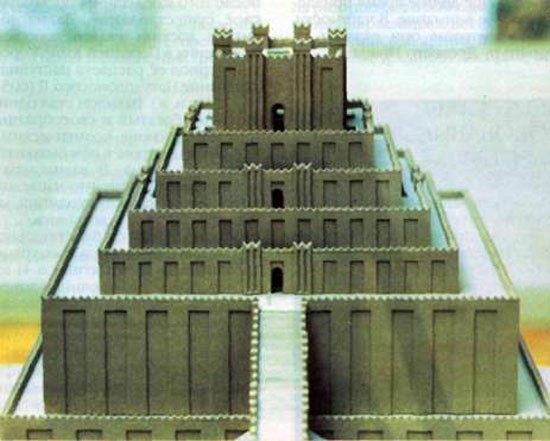

Cette tour de Babel, qui selon la légende n'a pas pu être achevée car les constructeurs ont commencé à parler différentes langues, a un autre nom - Etemenanki, qui signifie Maison de la pierre angulaire du ciel et de la terre. Lors de fouilles, les archéologues ont pu découvrir les immenses fondations de cet édifice. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ziggourat typique de la Mésopotamie (vous pouvez également en savoir plus sur la ziggourat à Ur), située dans le temple principal de Babylone Esagila.

Tableau "Tour de Babel", Pieter Bruegel l'Ancien (1563 )

Au fil des années, la tour a été démolie et reconstruite à plusieurs reprises. Pour la première fois, une ziggourat fut construite sur ce site avant Hammourabi (1792-1750 avant JC), mais avant lui elle avait déjà été démantelée. La structure légendaire elle-même est apparue sous le roi Nabupalassar et la construction finale du pic a été entreprise par son successeur Nabuchodonosor.

L'immense ziggourat a été construite sous la direction de l'architecte assyrien Aradahdeshu. Il se composait de sept niveaux d'une hauteur totale d'environ 100 mètres. Le diamètre de la structure était d'environ 90 mètres.

Au sommet de la ziggourat se trouvait un sanctuaire recouvert de briques vernissées babyloniennes traditionnelles. Le sanctuaire était dédié à la divinité principale de Babylone - Marduk, et c'est pour lui qu'un lit et une table dorés ont été installés ici, et des cornes dorées ont été fixées au sommet du sanctuaire.

Au pied de la tour de Babel, dans le temple inférieur, se trouvait une statue de Mardouk lui-même, en or pur, d'un poids total de 2,5 tonnes. Environ 85 millions de briques ont été utilisées pour construire la ziggourat d’Etemenanki à Babylone. La tour se distinguait parmi tous les bâtiments de la ville et créait une impression de puissance et de grandeur. Les habitants de cette ville croyaient sincèrement à la descente de Marduk vers son habitat sur terre et en parlaient même au célèbre Hérodote, qui s'y rendit en 458 avant JC (un siècle et demi après sa construction).

Du haut de la Tour de Babel, une autre provenant de la ville voisine d'Euriminanki à Barsippa était également visible. Ce sont les ruines de cette tour pendant longtemps considéré comme biblique. Lorsqu'Alexandre le Grand vivait dans la ville, il proposa de reconstruire la majestueuse structure, mais sa mort en 323 avant JC laissa le bâtiment démantelé à jamais. En 275, Esagila fut restaurée, mais Etemenanki ne fut pas reconstruite. Les seuls vestiges de l'ancien grand édifice sont ses fondations et sa mention immortelle dans les textes.

Dans quel pays se trouvait la Tour de Babel ? Existe-t-il aujourd'hui et où se trouvent ses restes ? Voyons cela avec EG.

Le nom de la ville de Babylone est mentionné dans les livres saints - la Bible et le Coran. Pendant longtemps, on a cru qu'elle n'existait pas du tout, et les métaphores sur la tour et le chaos, encore familières aujourd'hui, provenaient de légendes.

Pendant plusieurs siècles, les habitants de l'Irak ne soupçonnaient même pas que les collines à la périphérie de la ville moderne d'Al-Hilla, à une centaine de kilomètres de Bagdad, cachaient les ruines de la première métropole du monde et de cette même tour de Babel. Mais au XIXe siècle, un homme révéla au monde le secret des ruines antiques. C'était un archéologue allemand Robert Koldewey.

Comme un phénix

Référence: Babylone (traduite par « porte des dieux ») a été fondée au plus tard au troisième millénaire avant JC, située au sud de l'ancienne Mésopotamie (entre le Tigre et l'Euphrate), dans la région akkadienne. Sumériens, l'un des peuples anciens qui s'est installé ici l'a appelé Kadingirra. La ville changea de mains à plusieurs reprises lors des invasions de nombreux conquérants.B - 1er millénaire avant JC e. elle devint la ville principale du royaume babylonien créé par les Amoréens, où vivaient les descendants des Sumériens et des Akkadiens.

Tsar Hammourabi(1793 -1750 avant JC) de la dynastie Amoréenne, ayant conquis toutes les villes importantes de la Mésopotamie, unifia la majeure partie de la Mésopotamie et créa un État avec sa capitale à Babylone. Hammurabi est en fait l’auteur du premier code législatif de l’histoire. Les lois d'Hammourabi, écrites en cunéiforme sur des tablettes d'argile, ont survécu jusqu'à nos jours.

Sous Hammourabi, Babylone commença à se développer rapidement. De nombreuses structures défensives, palais et temples ont été construits ici. Les Babyloniens avaient de nombreux dieux et c'est pourquoi des temples ont été érigés en l'honneur de la déesse de la guérison Ninisina, du dieu de la lune Nanna, du dieu du tonnerre Adad, de la déesse de l'amour, de la fertilité et du pouvoir Ishtar et d'autres divinités suméro-akkadiennes. Mais l'essentiel était Esagil - un temple dédié au dieu patron de la ville, Marduk.

Cependant, les dieux n'ont pas sauvé la Babylonie des invasions des envahisseurs. A la fin du 17ème siècle avant JC. e. Le royaume babylonien fut conquis par les Hittites, début XVIe siècle avant JC e. il passa aux Kassites, au XIIIe siècle les Assyriens commencèrent à le gouverner, aux VIIe-VIe siècles - les Chaldéens et au IVe siècle avant JC. e. la ville de Babylone est devenue la capitale de l'État Alexandre le Grand. Les conquérants n’ont pas épargné la ville et Babylone a donc été détruite plus d’une fois, pour finalement, comme l’oiseau Phénix, renaître de ses cendres.

Cité des Merveilles

On pense que Babylone a atteint sa plus grande prospérité sous le roi chaldéen. Nabuchodonosor II, qui régna entre 605 et 562 av. Il était le fils aîné Nabopalassara, fondateur de la dynastie néo-babylonienne.

Dès son plus jeune âge, Nabuchodonosor (« le premier-né, dédié au dieu Nabu ») se révèle être un excellent guerrier. Son armée a conquis plusieurs petits États sur le territoire du Moyen-Orient moderne et tout ce qui y avait de la valeur a été emporté en Babylonie. Y compris le travail gratuit, qui a transformé le désert en une oasis dotée de nombreux canaux.

Nabuchodonosor a apaisé les Juifs rebelles, qui se rebellaient continuellement contre la Babylonie. En 587, le roi babylonien détruisit Jérusalem et son temple principal de Salomon, ôta les vases sacrés du temple et réinstalla les Juifs sous sa supervision.

La « captivité babylonienne » des Juifs a duré 70 ans - c'est le temps qu'ils ont dû consacrer à leurs erreurs, se repentir de leurs péchés devant Dieu et se tourner à nouveau vers la foi de leurs ancêtres. Ils furent autorisés à rentrer chez eux lorsque le roi perse Cyrus conquis la Babylonie.

Curieusement, dans ses mémoires, Nabuchodonosor a noté qu'il était avant tout fier des villes reconstruites et des routes qui les traversaient. Babylone ferait l’envie de nombreuses villes modernes. Elle devient la plus grande métropole du monde antique : elle compte un million d'habitants.

Le commerce international était concentré ici, la science et les arts prospéraient. Ses fortifications étaient imprenables : la ville était entourée de tous côtés par des murs atteignant 30 mètres d'épaisseur avec des tours, de hauts remparts et des réservoirs d'eau.

La beauté de Babylone était incroyable. Les rues étaient pavées de tuiles et de briques taillées dans des roches rares, les maisons de la noblesse étaient décorées d'immenses bas-reliefs et les murs de nombreux temples et palais étaient décorés d'images d'animaux mythiques. Pour relier les quartiers est et ouest de la ville, Nabuchodonosor a décidé de construire un pont sur l’Euphrate. Ce pont mesure 115 mètres de long et 6 mètres de large avec une partie amovible pour le passage des navires - miracle d'ingénierie ce temps.

Tout en rendant hommage à la ville, le roi n'oublie pas ses besoins. Selon une source ancienne, il a beaucoup essayé de « construire un palais pour la demeure de ma Majesté à Babylone ».

Le palais possédait une salle du trône magnifiquement décorée d’images de colonnes et de feuilles de palmier réalisées en émail coloré. Le palais était si beau qu’il était surnommé « le miracle de l’humanité ».

Au nord de Babylone, sur des élévations de pierre spécialement créées qui ressemblaient à des montagnes, Nabuchodonosor construisit un palais pour sa femme. Amanis. Elle venait des médias et manquait ses places habituelles. Et puis le roi ordonna de décorer le palais d'une végétation luxuriante pour qu'il ressemble aux oasis vertes de Médie.

Ils ont apporté un sol fertile et planté des plantes récoltées dans le monde entier. L'eau d'irrigation était acheminée vers les terrasses supérieures à l'aide de pompes spéciales. Les vagues vertes descendant en corniches ressemblaient à une pyramide géante à gradins.

Les « Jardins suspendus » babyloniens, qui ont jeté les bases de la légende des « Jardins suspendus de Sémiramis » (la légendaire conquérante asiatique et reine de Babylone, qui vécut à une autre époque), sont devenus la septième merveille du monde.

Les fêtes de Belshazzar

Nabuchodonosor II a gouverné la Babylonie pendant plus de 40 ans et il semblait que rien ne pouvait empêcher la ville de continuer à prospérer. Mais les prophètes juifs ont prédit sa chute il y a 200 ans. Cela s'est produit sous le règne du petit-fils de Nabuchodonosor II (selon d'autres sources - fils) Belshatsar.

Comme en témoigne la légende biblique, à cette époque les troupes du roi perse Cyrus s'approchèrent des murs de Babylone. Cependant, les Babyloniens, confiants dans la solidité des murs et des structures défensives, ne s'en inquiétaient pas beaucoup. La ville vivait luxueusement et joyeusement. Les Juifs la considéraient généralement comme une ville immorale où régnait la débauche. Le roi Belshazzar rassembla au moins un millier de personnes pour la fête suivante et ordonna que le vin soit servi aux invités dans des vases sacrés du Temple de Jérusalem, qui étaient auparavant utilisés uniquement pour servir Dieu. Les nobles buvaient dans ces vases et se moquaient du Dieu des Juifs.

Et soudain apparu dans les airs main humaine et écrivit sur le mur des mots incompréhensibles en araméen : « Mene, mene, prends, upharsin ». Le roi étonné appela le prophète Daniel, qui, alors qu'il était encore un jeune homme, fut capturé en Babylonie et demanda de traduire l'inscription. On y lisait : « Numérotés, comptés, pesés, divisés ». Daniel expliqua que c’était le message de Dieu à Belshazzar, qui prédisait la destruction imminente du roi et de son royaume. Personne n’a cru à la prédiction. Mais cela s'est réalisé cette même nuit d'octobre 539 avant JC. e.

Cyrus a pris la ville par ruse : il a ordonné que les eaux de l'Euphrate soient détournées vers un canal spécial et pénètrent dans Babylone le long du canal asséché. Belshazzar fut tué par les soldats perses, Babylone tomba et ses murs furent détruits. Plus tard, elle fut conquise par les tribus arabes. La gloire de la grande ville tomba dans l’oubli, elle-même se transforma en ruines et les « portes des dieux » furent fermées à jamais à l’humanité.

Y avait-il une tour ?

De nombreux Européens visitant Babylone recherchaient les traces de la tour décrite dans la légende biblique.

Le chapitre 11 du livre de la Genèse contient une légende sur ce que les descendants de Noé, qui a échappé au Grand Déluge, avaient prévu de faire. Ils parlaient la même langue et, venant de l'est, arrivèrent dans une plaine du pays de Shinar (dans le cours inférieur du Tigre et de l'Euphrate), où ils s'installèrent. Et puis ils décidèrent : fabriquons des briques et construisons-nous « une ville et une tour dont la hauteur s’élève jusqu’au ciel, et nous nous ferons un nom avant d’être dispersés sur la face de la terre entière ».

La tour ne cessait de grandir, s'élevant dans les nuages. Dieu, qui observa cette construction, remarqua : « Voici, il y a un seul peuple, et ils ont tous une seule langue ; et c’est ce qu’ils ont commencé à faire, et ils ne s’écarteront pas de ce qu’ils ont prévu de faire.

Il n'aimait pas que les gens s'imaginent être plus hauts que le ciel, et il décida de mélanger leurs langues pour qu'ils ne se comprennent plus. Et c’est ce qui s’est passé.

La construction s’est arrêtée parce que tout le monde a commencé à parler des langues différentes, les gens étaient dispersés sur toute la terre et la ville où le Seigneur « a confondu la langue de toute la terre » a reçu le nom de Babylone, qui signifie « confusion ». Ainsi, la « CRÉATION-PILIER Babylonien » originale est la création grand bâtiment, et pas un tas de petites choses et de confusion.

L'histoire de la Tour de Babel serait probablement restée une légende si des traces de la structure colossale n'avaient pas été découvertes lors des fouilles de Babylone. C'étaient les ruines d'un temple.

Dans l'ancienne Mésopotamie, des temples ont été construits qui étaient complètement différents des temples européens habituels - de hautes tours appelées ziggourats. Leurs sommets servaient de sites de cérémonies religieuses et d'observations astronomiques.

Parmi elles, se distingue la ziggourat babylonienne Etemenanki, qui signifie « Maison où le ciel rencontre la terre ». Sa hauteur est de 91 mètres, elle comportait huit niveaux, dont sept en spirale. La hauteur totale était d'environ 100 mètres.

On estime qu’au moins 85 millions de briques seraient nécessaires pour construire la tour. Sur la plate-forme supérieure se dressait un temple à deux étages, auquel un escalier monumental y menait.

Au sommet se trouvait un sanctuaire dédié au dieu Marduk, et un lit d'or qui lui était destiné, ainsi que des cornes dorées. Au pied de la Tour de Babel, dans le Temple Inférieur, se dressait une statue de Marduk en or pur, son âge était de 2,5 tonnes.

On pense que le temple existait sous le règne d'Hammourabi ; il a été détruit et reconstruit plus d'une fois. Dernière fois- sous Nabuchodonosor. En 331 avant JC. e. Sur ordre d'Alexandre le Grand, la tour fut démantelée et allait être reconstruite, mais la mort d'Alexandre le Grand empêcha la mise en œuvre de ce plan. Seules des ruines majestueuses et des légendes bibliques restent comme souvenir pour l'humanité.

Qui à notre époque n’a pas entendu le mythe de la légendaire Tour de Babel ? Les gens découvrent cette structure inachevée jusqu'au ciel dès la petite enfance. Mais tous les sceptiques ne savent pas que l’existence réelle de cette tour a été confirmée. Ceci est démontré par les notes des recherches archéologiques anciennes et modernes. Aujourd'hui, nous allons à Babylone vers les vestiges de la Tour de Babel.

Légende biblique de la Tour de Babel

La légende biblique sur la façon dont les gens voulaient construire une tour vers le ciel, et pour cela ils ont reçu une punition sous la forme d'une division des langues, est mieux lue dans l'original biblique :

1. Sur toute la terre, il y avait une seule langue et un seul dialecte.

2 Venant de l'est, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et s'y installèrent.

3 Et ils se dirent entre eux : « Faisons des briques et brûlons-les au feu. » Et ils utilisaient des briques au lieu des pierres et de la résine de terre au lieu de la chaux.

4 Et ils dirent : Bâtissons-nous une ville et une tour dont la hauteur s'élève jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom avant d'être dispersés sur la face de toute la terre.

5 Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes.

6 Et l'Éternel dit : Voici, il y a un seul peuple, et ils ont tous une seule langue ; et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, et ils ne s'écarteront pas de ce qu'ils avaient prévu de faire ;

7 Descendons et confondons là leur langage, afin que l'un ne comprenne pas le discours de l'autre.

8 Et l'Éternel les dispersa de là sur toute la terre ; et ils cessèrent de construire la ville [et la tour].

9 C'est pourquoi on lui donna le nom de Babylone, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la terre.

Histoire, construction et description de la ziggourat d'Etemenanki

Babylone est célèbre pour plusieurs de ses bâtiments. L’une des principales personnalités dans l’exaltation de cette glorieuse cité antique est Nabuchodonosor II. C’est à son époque que furent construits les murs de Babylone, les jardins suspendus de Babylone, la porte d’Ishtar et la route processionnelle. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg : tout au long des quarante années de son règne, Nabuchodonosor s'est engagé dans la construction, la restauration et la décoration de Babylone. Il a laissé derrière lui un gros texte sur son travail. Nous ne nous attarderons pas sur tous les points, mais c'est ici qu'il est fait mention d'une ziggourat dans la ville.

Cette Tour de Babel, qui, selon la légende, n'a pas pu être achevée en raison du fait que les constructeurs ont commencé à parler différentes langues, porte un autre nom - Etemenanki, qui signifie la Maison de la Pierre Angulaire du Ciel et de la Terre. Lors de fouilles, les archéologues ont pu découvrir les immenses fondations de cet édifice. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une ziggourat typique de la Mésopotamie (vous pouvez également en savoir plus sur la ziggourat à Ur), située dans le temple principal de Babylone Esagila.

Tableau "Tour de Babel", Pieter Bruegel l'Ancien (1563 )

Au fil des années, la tour a été démolie et reconstruite à plusieurs reprises. Pour la première fois, une ziggourat fut construite sur ce site avant Hammourabi (1792-1750 avant JC), mais avant lui elle avait déjà été démantelée. La structure légendaire elle-même est apparue sous le roi Nabupalassar et la construction finale du pic a été entreprise par son successeur Nabuchodonosor.

L'immense ziggourat a été construite sous la direction de l'architecte assyrien Aradahdeshu. Il se composait de sept niveaux d'une hauteur totale d'environ 100 mètres. Le diamètre de la structure était d'environ 90 mètres.

Au sommet de la ziggourat se trouvait un sanctuaire recouvert de briques vernissées babyloniennes traditionnelles. Le sanctuaire était dédié à la divinité principale de Babylone - Marduk, et c'est pour lui qu'un lit et une table dorés ont été installés ici, et des cornes dorées ont été fixées au sommet du sanctuaire.

Au pied de la tour de Babel, dans le temple inférieur, se trouvait une statue de Mardouk lui-même, en or pur, d'un poids total de 2,5 tonnes. Environ 85 millions de briques ont été utilisées pour construire la ziggourat d’Etemenanki à Babylone. La tour se distinguait parmi tous les bâtiments de la ville et créait une impression de puissance et de grandeur. Les habitants de cette ville croyaient sincèrement à la descente de Marduk vers son habitat sur terre et en parlaient même au célèbre Hérodote, qui s'y rendit en 458 avant JC (un siècle et demi après sa construction).

Du haut de la Tour de Babel, une autre provenant de la ville voisine d'Euriminanki à Barsippa était également visible. Ce sont les ruines de cette tour qui ont longtemps été considérées comme bibliques. Lorsqu'Alexandre le Grand vivait dans la ville, il proposa de reconstruire la majestueuse structure, mais sa mort en 323 avant JC laissa le bâtiment démantelé à jamais. En 275, Esagila fut restaurée, mais Etemenanki ne fut pas reconstruite. Les seuls vestiges de l'ancien grand édifice sont ses fondations et sa mention immortelle dans les textes.

La Tour de Babel est l'une des structures les plus remarquables de l'ancienne Babylone. Il a été construit il y a plus de quatre mille ans, mais aujourd'hui encore, son nom est un symbole de confusion et de désordre.

Une légende biblique est dédiée à la Tour de Babel, qui raconte qu'au départ il y avait une seule langue sur toute la Terre, que les gens ont réussi leur développement et ont appris à fabriquer des briques en terre cuite. Ils décidèrent de construire une tour aussi haute que le ciel. Et lorsque le Seigneur vit une telle tour s’élever très haut au-dessus de la surface de la terre, il décida de mélanger les langues pour que la construction ne bouge plus.

Les historiens ont prouvé que la légende biblique concernait une structure réelle. La tour de Babel, appelée ziggourat, a en réalité été construite au IIe millénaire avant JC. e., puis il a été détruit à plusieurs reprises, et il a été reconstruit à nouveau. Selon les données modernes, cette structure avait une hauteur égale à celle d'un gratte-ciel de 30 étages.

La Tour de Babel était une pyramide bordée de briques cuites à l’extérieur. Chaque niveau avait sa propre couleur spécifique. Au sommet se trouvait le sanctuaire du dieu Marduk, saint patron de la ville. Aux coins, il était décoré de cornes dorées, symbole de fertilité. À l'intérieur de la ziggourat, dans le sanctuaire de l'étage inférieur, se trouvait une statue dorée de Zeus, ainsi qu'une table et un trône dorés. Les processions religieuses montaient les gradins le long de larges escaliers.

La tour s'élevait sur la rive gauche de l'Euphrate. Il était entouré de maisons de prêtres, de nombreux temples et de bâtiments spéciaux pour les pèlerins qui affluaient ici de toute la Babylonie. Le seul témoignage écrit d'un témoin oculaire européen a été laissé par Hérodote. Selon sa description, la tour avait huit niveaux, la largeur de celui du bas étant de 180 mètres. Cependant, cette affirmation est en contradiction avec les données archéologiques modernes.

Les ruines et les fondations de la tour de Babylone ont été découvertes par le scientifique allemand Robert Koldewey lors de fouilles en 1897-1898. Le chercheur appelle la tour à sept niveaux et la largeur de l'étage inférieur, à son avis, est de 90 mètres. De tels écarts avec Hérodote peuvent s’expliquer par la différence de 24 siècles. La tour a été reconstruite, détruite et restaurée à plusieurs reprises. Chacun avait sa propre ziggourat Grande ville Babylonie, mais aucun d’entre eux ne pouvait rivaliser avec la Tour de Babel.

Ce bâtiment grandiose était un sanctuaire non seulement de la ville, mais aussi de tout le peuple qui adorait la divinité Marduk. La tour a été construite sous plusieurs générations de dirigeants et a nécessité d’énormes dépenses de main d’œuvre et de matériaux. Ainsi, on sait que sa construction a nécessité environ 85 000 briques. La ziggourat de Babylone n'a pas survécu jusqu'à ce jour. Mais le fait que la Tour de Babel décrite dans la Bible ait réellement existé sur terre est aujourd’hui indéniable.

Mais revenons du ciel sur terre...

Les dieux civilisateurs - résolvant bien sûr avant tout leurs propres problèmes - ont transféré les gens de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à l'élevage, les initiant à un mode de vie sédentaire et leur transmettant toute une couche de connaissances nécessaires à la vie dans ces nouvelles conditions. Étant donné que la source de la connaissance était une seule - un groupe limité de représentants d'une civilisation extraterrestre, une certaine similitude des langues est devenue un sous-produit de leur activité progressive, comme mentionné précédemment.

Le fait de la similitude des langues a été constaté non seulement par les linguistes modernes, qui tentent de l'expliquer par la présence dans le passé d'un seul « proto-peuple » avec un seul « proto-langue », mais aussi par notre ancêtres lointains, qui mentionnaient également « une seule langue » dans les légendes et les traditions. Et la référence la plus célèbre à ce sujet est peut-être le mythe de la Tour de Babel.

« La terre entière avait une seule langue et un seul dialecte. Venant de l'est, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et s'y installèrent. Et ils se dirent : Faisons des briques et brûlons-les au feu. Et ils utilisaient des briques au lieu des pierres et de la résine de terre au lieu de la chaux. Et ils dirent : Bâtissons-nous une ville et une tour dont la hauteur s'élève jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom avant d'être dispersés sur la face de la terre entière. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et Dieu dit : Voici, il y a un seul peuple, et ils ont tous une seule langue ; et c'est ce qu'ils ont commencé à faire... descendons et confondons là leur langage, pour que l'un ne comprenne pas le discours de l'autre. Et le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre ; et ils cessèrent de construire la ville et la tour. C'est pourquoi le nom lui fut donné : Babylone... » (« Genèse », chapitre 11).

Il y a une histoire similaire dans d'autres sources.

« George Smith, dans le livre chaldéen de la Genèse, cite l'historien grec Hestes : les gens qui ont échappé au déluge et sont venus à Shinar babylonien en ont été dispersés à cause de la différence des langues. Un autre historien, Alexandre Polyhistor (1er siècle avant JC), a également écrit que tous les peuples du passé parlaient la même langue, mais qu'il a ensuite commencé à construire une tour majestueuse afin « d'aller au paradis ». Et puis le dieu principal a détruit leurs plans en leur envoyant un « tourbillon ». Après cela, chaque tribu reçut une langue différente » (V. Yu. Koneles, « Ils descendirent du ciel et créèrent les hommes »).

Et même à une distance très importante du lieu des événements décrits, on retrouve des légendes similaires.

« L'histoire de [le dieu] Wotan est décrite dans le livre « Quiche Maya », brûlé en 1691 par Nunez de la Vega, évêque du Chiapas. Heureusement, l'évêque a copié une partie de ce livre, et c'est grâce à cette copie qu'Ordonez a appris l'histoire de Wotan. Wotan serait venu en Amérique avec un groupe d'adeptes vêtus de longues robes. Les indigènes l'accueillirent amicalement et le reconnurent comme le souverain, et les nouveaux arrivants épousèrent leurs filles... Ordonez lut dans sa copie que Wotan traversa quatre fois l'Atlantique pour visiter sa ville natale appelée Valum Chivim... Selon la même légende, lors de un de ses voyages que Wotan a visité Grande ville, où ils ont construit un temple jusqu'au ciel, bien que cette construction était censée provoquer une confusion des langues » (E. Gilbert, M. Cotterell, « Secrets of the Maya »).

Cependant, lorsque nous traitons de mythologie et même supposons l’historicité des événements qui y sont décrits, nous devons être très prudents. Il n’est pas toujours possible de prendre les légendes et les traditions au pied de la lettre, car le temps laisse inévitablement des traces, ne nous laissant souvent que des échos très déformés d’événements lointains.

Et dans ce cas, nous sommes confrontés au fait que les légendes et les traditions d'autres peuples et continents mentionnent également que les gens ont soudainement commencé à « parler des langues différentes », mais en même temps, il n'y a aucune mention de la construction d'une sorte de construction. de tour. Il est curieux que même les mêmes Mayas nous proposent une version légèrement différente de celle donnée ci-dessus (qui était clairement affectée par la déformation des légendes locales par les idées catholiques des envahisseurs espagnols).

« Comme le raconte le Popol Vuh, quatre hommes et quatre femmes qui se trouvaient dans les Sept Grottes se sont soudain rendu compte qu’ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres, car ils parlaient tous des langues différentes. Se trouvant dans une situation si difficile, ils quittèrent Tulan-Tsuyua et partirent à la recherche d'un endroit plus approprié où ils pourraient adorer le dieu solaire Tohil » (E. Collins, « Les portes de l'Atlantide »).

Il y a une similitude dans le motif principal, mais les détails sont complètement différents. Très probablement, la tour en tant que telle n'a absolument rien à voir avec cela et n'est qu'un élément environnant introduit qui n'a aucun rapport avec l'essence du mythe et les événements réels qui se cachent derrière lui. De plus, il s'avère que Babylone - en tant que lieu spécifique d'événements - n'a absolument rien à voir avec cela, car dans la légende maya, nous parlons clairement d'un lieu complètement différent. Cependant, cela est également démontré par des études plus détaillées du mythe de la Tour de Babel lui-même.

« A noter que l’action se déroule dans le pays de Shinar. Ce nom de Mésopotamie est utilisé dans la Bible le plus souvent dans les cas où nous parlons de temps très anciens. Ainsi, si l'épisode de la Tour de Babel contient un grain historique, alors il remonte à l'extrême antiquité. Shinar (héb. Shinear) est apparemment une désignation pour Sumer. Notons que les Juifs étaient le seul peuple à avoir conservé la mémoire de ce pays (même les auteurs anciens l'ignorent) » (E. Mendelevich, « Traditions et mythes de l'Ancien Testament »).

Si nous développons l’idée exprimée dans la citation ci-dessus, nous pouvons arriver à la conclusion que dans la version biblique, « l’union de l’espace et du temps », très populaire dans la physique moderne, a été réalisée. La localisation géographique des événements s'avère ici n'être qu'une sorte de reflet symbolique du facteur temps !..

Un geste étrange ?.. Pas du tout !.. Souvenez-vous, par exemple, des noms souvent utilisés en archéologie, en géologie et en histoire comme « période de Perm », « époque romaine », etc., etc. Ainsi, dans l'Ancien Testament, juger Apparemment, les termes « Babylone » et « Shennaar » ne signifient pas endroit précis, mais seulement pour une certaine période de temps très lointaine.

Après un tel « ajustement », le mythe biblique ne contredit plus les légendes et les traditions des autres régions de la planète, tout en conservant la communauté du motif.

Cependant, la coordination de la version biblique avec d'autres sources en termes de paramètres spatio-temporels ne résout pas d'autres contradictions, parmi lesquelles se révèle une contradiction apparemment insoluble de l'Ancien Testament... à elle-même !

« …Je vous rappelle (comme l'a déjà fait Umberto Eco) qu'avant même l'histoire du chaos babylonien, la Bible mentionne l'existence non pas d'une, mais de plusieurs langues, et en parle comme d'une évidence : « Voici la généalogie des fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Après le déluge, leurs enfants sont nés […]. De là les îles des nations furent habitées dans leurs terres, chacun selon sa langue, selon ses tribus, parmi ses nations » (Genèse : 10,1,5) » (P. Ricœur, « Translation Paradigm »).

Comment est-ce possible ?.. Soit « une langue, un dialecte », puis « chacun selon sa langue »… Il ne s'agit plus seulement d'une « incohérence ». Une position exclut complètement l'autre !.. Que faire ?.. Existe-t-il même une possibilité dans laquelle ces deux passages contradictoires provenant d'une même source refléteraient simultanément la réalité du passé ?.. Curieusement, il s'avère qu'une telle la possibilité existe!..

Si l'on prend en compte les inévitables distorsions de l'information sur des événements aussi anciens - à la fois en raison de leur longue transmission de génération en génération et en raison de divers types de « corrections idéologiques » - et « extrayons toute l'eau » du mythe de la Tour de Babel et d'autres mythes similaires, alors l'essentiel est que nous pouvons obtenir ce qui suit : une fois dans un passé lointain, un certain événement s'est produit, après quoi les gens ont cessé de se comprendre.

Mais que s'est-il passé exactement ?.. Et comment peut-on encore sortir de la contradiction des témoignages concernant le nombre de langues ?.. Pour avancer dans la recherche de réponses à ces questions, il est nécessaire de comprendre ce qui peut exactement être entendu dans les légendes et les traditions par le terme « langue » lui-même »

Il semblerait qu'il n'y ait rien à « comprendre » ici ?.. Après tout, les mythes semblent clairement pointer vers une seule langue parlée. Cependant, il convient de rappeler que le concept de « langage » peut également être interprété dans une version plus élargie : il existe un langage des gestes, un langage des expressions faciales, un langage de la créativité visuelle, etc., etc.

« La langue de la culture au sens large de ce concept fait référence aux moyens, signes, symboles, textes qui permettent aux gens d'entrer dans des connexions communicatives les uns avec les autres, de naviguer dans l'espace de la culture... La principale unité structurelle de la langue de la culture, du point de vue de la sémiotique, ce sont les systèmes de signes. Un signe est un objet matériel (phénomène, événement) qui se substitue objectivement à un autre objet, propriété ou relation et est utilisé pour acquérir, stocker, traiter et transmettre des messages (informations, connaissances). Il s'agit d'un support matérialisé de l'image d'un objet, limité par sa finalité fonctionnelle. La présence d'un signe permet de transmettre des informations à travers les canaux de communication techniques et ses divers - mathématiques, statistiques, logiques - traitement... Le langage se forme là où le signe se sépare consciemment de la représentation et commence à fonctionner comme un représentant (représentant ) de cette représentation, son exposant" (I. Parkhomenko, A. Radugin « La culturologie en questions et réponses »).

Mais le « signe » peut être différent !.. Il peut s'agir d'un mot parlé, ou d'un texte écrit !..

« À un stade relativement élevé de développement de la culture humaine, des systèmes d'enregistrement de signes se forment : écriture (système d'enregistrement du langage naturel), notation musicale, méthodes d'enregistrement de la danse, etc.... L'invention des systèmes d'enregistrement de signes est l'une des plus grandes réalisations de la culture humaine. En particulier grand rôle L'émergence et le développement de l'écriture ont joué un rôle dans l'histoire de la culture. Sans l’écriture, le développement de la science, de la technologie, du droit… aurait été impossible… L’apparition de l’écriture a marqué le début de la civilisation » (ibid.).

De tous les nombreux formes possibles langue (dans l'interprétation élargie de ce terme), nous nous intéresserons principalement à deux - la langue parlée orale (et c'est ce que nous appellerons à l'avenir « langue ») et l'écriture (dans le contenu quelque peu restreint de ce concept).

Il semblerait, pourquoi séparer et même d'une certaine manière opposer ces concepts ?.. Après tout, notre système d'écriture est étroitement lié à la parole orale. Et ce lien étroit nous est familier ; elle « est entrée dans notre chair et notre sang »…

Cependant, premièrement, il n'y avait pas toujours cette stricte correspondance entre la lettre et discours oral, ce qui nous semble naturel et souvent même « le seul possible ». Et deuxièmement, il existe encore aujourd'hui des formes d'écriture qui ne sont pas aussi étroitement liées au discours oral que, par exemple, ces lignes...

Regardons maintenant une citation :

« Le fait qu’à l’origine il n’y avait qu’une seule langue n’est pas seulement confirmé par la Bible et les auteurs anciens. Les textes mésopotamiens font continuellement référence à des tablettes datant de l’époque antédiluvienne. Il existe des références similaires au roi assyrien Ashurbanipal (VIIe siècle avant JC), qui savait lire des tablettes « écrites à l'époque antédiluvienne »… » (V. Yu. Koneles « Ils sont descendus du ciel et ont créé le peuple »).

Coneles a mélangé deux concepts et, par conséquent, a reçu la conclusion erronée sur l'existence d'une « langue unique », c'est-à-dire une langue parlée, mais en attendant, nous parlons de la « capacité de lire des tablettes », c'est-à-dire de l'écriture ! .. Apparemment, cela s'est produit au cours de diverses traductions et réécritures de légendes et de traditions anciennes, au cours desquelles un concept a été remplacé par un autre en raison de la perception illégale du terme élargi « langue » (dans son sens le plus général, y compris l'écriture) comme seulement langue parlée.

Et il s'avère que dans le mythe de la Tour de Babel, ainsi que dans d'autres légendes et traditions de consonnes, les mots « ils parlaient la même langue » ne signifient en réalité pas la présence d'une seule langue parlée, mais la présence d'une seule. langue écrite!..

La contradiction « insoluble » de l’Ancien Testament avec lui-même est alors facilement résolue. Les gens parlaient des langues différentes, mais en même temps ils pouvaient toujours se comprendre, puisqu’ils n’avaient qu’une seule langue écrite !

Cela pourrait-il être possible en principe ?..

Non seulement c'est possible, mais cela existe même et a aujourd'hui une confirmation visible dans le pays dont la population constitue la part du lion de toute l'humanité : la Chine. La différence entre les langues en Chine est énorme. Certains chercheurs ont dénombré jusqu'à 730 dialectes différents dans ce pays. Ce n'est même pas l'Europe avec sa « polyphonie ». Cependant, même si les habitants de différentes régions de Chine ne comprennent parfois même pas la langue parlée les uns des autres, ils sont tout à fait capables de communiquer entre eux en utilisant une écriture commune. Et pour nous, gens « étrangers », tout cela n’est qu’une seule « langue chinoise » !..

Nous reviendrons sur le sujet de la Chine plus tard, mais pour l’instant nous présenterons quelques considérations supplémentaires qui font pencher la balance en faveur de la position avancée.

Premièrement, une partie importante des conclusions des historiens et des linguistes sur la similitude des « langues » anciennes repose sur les faits de similitude des langues écrites des cultures - ces langues elles-mêmes (dans leur « son » oral représentation) sont souvent anciennes et irrémédiablement perdues.

Et deuxièmement, il y a un résultat très révélateur dans l’une des études des textes de l’Ancien Testament :

« Un détail intéressant. Le début de l’histoire de la Tour de Babel dans la traduction russe est le suivant : « La terre entière avait une seule langue et un seul dialecte. » Cette traduction est incorrecte. L’hébreu original dit : « Et toute la terre avait une seule langue avec peu de mots » [Gen. 11 :1] » (E. Mendelevich, « Traditions et mythes de l’Ancien Testament »).

Une expression intéressante – « une langue avec peu de mots » – n’est-ce pas ?

D'une part, on peut y voir une confirmation indirecte de la version exprimée précédemment en expliquant la similitude des langues de différents peuples. Puisque les nouveaux mots introduits par les dieux ainsi que des éléments de civilisation dans la langue des hommes sont évidemment inférieurs au nombre total de mots utilisés dans la vie quotidienne, il en résulte une « langue unique avec quelques mots », dont le point commun parmi différents peuples se limite à la liste des mots introduits.

D’un autre côté, il peut y avoir une interprétation différente de cette phrase. L'écriture alphabétique moderne ne comporte que quelques dizaines de symboles - des lettres, à l'aide desquelles toute la variété des mots du discours oral peut être affichée. Le nombre de caractères dans l’écriture hiéroglyphique ou pictographique est évidemment bien supérieur au nombre de lettres dans l’alphabet. Mais les pictogrammes et les hiéroglyphes (à leurs débuts) sont des signes qui reflètent tout un concept, c'est-à-dire un mot. Et ces caractères dans ces types d'écriture ne dépassent généralement pas plusieurs dizaines de milliers, ce qui est évidemment inférieur au nombre de mots dans l'oral. discours familier. Il s'avère donc « une langue avec quelques mots » !.. Ce n'est que dans le rôle de « langue » que c'est l'écriture qui apparaît !..

Mais jusqu’à présent, tout cela n’est qu’un raisonnement théorique et des constructions logiques. Existe-t-il des faits réels qui confirmeraient que différents peuples ont en réalité une seule langue écrite (ou du moins si similaire que des personnes parlant des langues différentes puissent la comprendre) ?...

Il s'avère qu'au cours des dernières décennies, tant de faits archéologiques et de résultats de recherche se sont accumulés que l'hypothèse proposée cesse de nous paraître étrange - à ceux à qui le lien entre le son et l'écrit semble inévitable et inextricable. Cependant, ces découvertes et études fournissent tellement d’informations inattendues qu’elles nous font réfléchir sur le caractère douteux d’autres stéréotypes établis.

Il y a quelques années dans les moyens médias de masse Il y a eu des rapports faisant état de la découverte d’une « nouvelle civilisation jusqu’alors inconnue » en Asie centrale. En fait, toute sa « nouveauté » n’est générée que par l’habitude de la science académique d’étouffer les faits « gênants » simplement parce qu’ils ne correspondent pas à l’image acceptée du passé.

« …quand les journalistes prétendent que cette civilisation vient tout juste d’être découverte, ce n’est pas vrai. Des traces en ont été découvertes pour la première fois par l'archéologue amateur général Komarov en 1885. En 1904, ses fouilles furent poursuivies par l'Américain Pompelli et l'Allemand Schmidt... D'autres fouilles furent poursuivies par des archéologues soviétiques, mais pas là où le général Komarov creusait, mais à d'autres endroits - lui, puis Pompelli et Schmidt n'agirent pas très avec compétence et à peu près gâché l'excavation du lieu Il y a cinq ans, une expédition d'archéologues américains a commencé à travailler sur ce site, dirigée par le très célèbre scientifique Lambert-Karlovsky, que nous connaissons bien. Dès le début, il comprenait Gibert, dont le nom est associé à la découverte d'une pierre avec des inscriptions, un jeune scientifique très talentueux » (extrait d'une publication en ligne signée « Docteur en sciences historiques, éminent spécialiste russe de l'Asie centrale, Boris Litvinsky »).

Ça y est !.. Depuis cent ans, pas un seul manuel scolaire, pas une seule publication accessible au grand public, n'est paru, pas un mot sur une civilisation entière !.. Et quelle civilisation !.. Les médias en ont parlé la découverte de pyramides régulières dans cette région aux bords latéraux lisses comme les pyramides de Gizeh - mais en plus petites...

« La civilisation perdue, à en juger par ses vestiges, était très puissante. Il occupait une zone de 500 à 600 km de long et 100 km de large, qui commence au Turkménistan, traverse le désert du Kara-Kum, s'étend jusqu'à l'Ouzbékistan et couvre peut-être une partie du nord de l'Afghanistan. Elle a laissé derrière elle les fondations de bâtiments monumentaux en briques avec de nombreuses pièces et d'immenses arches. Comme le vrai nom de ce pays n'a pas été conservé, les archéologues lui ont donné le leur - on l'appelle désormais le complexe archéologique Bactriane-Margiane, du nom des territoires grecs antiques ultérieurs situés dans cette zone. Ses habitants construisaient des villes, élevaient des chèvres, cultivaient des céréales, savaient brûler l'argile et fondre divers outils en bronze. La seule chose qui leur manquait pour un set complet de gentleman, c’était l’écriture.

Pourquoi une telle civilisation s’est-elle révélée « inconnue » si elle a été découverte il y a cent ans ?

Le fait est qu’il était impossible d’insérer cette civilisation dans le tableau du passé inventé par les historiens. Il y a trop de choses à revoir. De plus, Pompelli et Schmidt ont daté leurs découvertes au 7ème millénaire avant JC, soit 3 à 4 millénaires plus tôt que la datation officielle de l'Égypte ancienne et des civilisations de la Mésopotamie !!! Que faire?.. La "réponse" des historiens a été triviale: un rideau de silence a été baissé devant le grand public et, pour les spécialistes, ils ont "légèrement ajusté" la datation, déclarant erronées les conclusions de Pompelli et Schmidt. De nos jours, cette civilisation « date » du 23ème siècle avant JC. C'est tout - "facile, simple et de bon goût"...

En fait, la rupture du blocus du silence autour de la culture d’Asie centrale a été facilitée par une seule découverte, qui a amené ce même « ensemble de civilisation de gentleman » à un ensemble complet.

« Dans les années 90, le Dr Guibert a commencé à creuser petit à petit, atteignant progressivement des couches plus profondes, donc plus précoces... En juin de la même année, il a été récompensé pour son travail lors de fouilles sous ce qui s'est avéré être l'ancienne administration administrative. bâtiment d'Anau. C'est là qu'il a trouvé des symboles gravés dans un morceau de pierre noire brillante, un type de charbon, mesurant moins d'un pouce (1 pouce = 2,54 cm) de diamètre. Les archéologues pensent qu’il s’agissait d’un sceau couramment utilisé dans le commerce dans les temps anciens pour marquer les marchandises par leur contenu et leur propriétaire.

« Des difficultés pour comprendre un nouvel élément de cette culture disparue – son écriture possible – sont apparues lorsque des spécialistes de l'écriture chinoise ancienne se sont joints à l'étude d'un caillou trouvé près d'Achgabat, dans la ville d'Anau. Dès le début, on a pensé que les icônes rouges qui s’y trouvaient ressemblaient à des prototypes de hiéroglyphes. Mais dans ce cas, il s’avère que cette écriture est née au moins mille ans avant toute écriture chinoise ! Et pourtant, des recherches indépendantes menées par deux experts - le Dr Kui Xigu de l'Université de Pékin et Victor Mair de l'Université de Pennsylvanie - indiquent que les caractères anciens sont très similaires aux écrits de la dynastie des Han occidentaux, et que cette période est relativement récente - de 206 avant JC jusqu'à la 9e année après la Nativité du Christ.

Et puis tout a commencé !.. Ensuite, ils ont avancé une version selon laquelle la découverte était « étrangère » et elle a simplement été abandonnée bien plus tard par les commerçants de la soi-disant Route de la Soie. Ils ont annoncé que, sur la base d'une seule découverte, on ne peut tirer aucune conclusion sur la présence d'une écriture développée...

Cependant, les archéologues ont d'abord réfuté la première objection, confirmant l'origine locale de l'artefact, puis il s'est avéré qu'il y avait d'autres découvertes qui plaidaient en faveur de la présence de l'écriture dans cette civilisation.

"Le seul autre exemple d'un langage écrit possible du peuple BMAC a été rapporté il y a deux ans par le Dr I.S. Klochkov de l'Institut d'archéologie de Saint-Pétersbourg. Dans les ruines de Gonurvit, il trouva un tesson sur lequel se trouvaient quatre lettres d'une écriture et d'une langue inconnues. D'autres chercheurs russes ont trouvé des signes indiquant que les gens de la culture BMAC appliquaient des symboles aux poteries et aux produits en argile.

En général, tandis que certains s’efforcent de minimiser l’importance de la découverte, d’autres font des efforts dans la direction exactement opposée. Une chose courante en science...

La même divergence se produit dans l’analyse des icônes elles-mêmes sur l’artefact. Si certains chercheurs rejettent catégoriquement la similitude de l'inscription découverte avec les signes de la Mésopotamie et de l'Inde (Mohenjo-Daro et Harappa), d'autres, au contraire, trouvent des parallèles, notamment avec l'écriture sumérienne ancienne. Certes, personne n'ose contester la « étrange » similitude des signes découverts avec les caractères chinois, même s'il y a des milliers de kilomètres et des milliers d'années entre les deux civilisations (selon la datation acceptée par les historiens). Et dans cette optique, la citation suivante semble intéressante :

« Les recherches ont clairement montré que les premières formes d’écriture chinoise, apparues après 2000 avant JC, étaient empruntées à l’écriture sumérienne. Les signes pictographiques non seulement se ressemblaient, mais étaient également prononcés de la même manière, et les mots qui avaient des significations multiples en sumérien avaient également des significations multiples en chinois » (Alford, « Gods of the New Millennium »).

Laissons de côté la question de savoir qui a emprunté quoi à qui. Autre chose est important pour nous ici : si nous prenons en compte la similitude « croisée » des éléments des artefacts écrits (y compris la similitude de l'écriture sumérienne ancienne avec l'ancienne écriture indienne), nous obtenons le fait que l'écriture est similaire dans quatre régions très éloignées de les uns les autres - Mésopotamie, Inde, Asie centrale et Chine.

Cette similarité a permis aux chercheurs d’émettre l’hypothèse suivante :

« À l’époque Fuxi (2852-2752 av. J.-C.), les nomades aryens envahirent la Chine par le nord-ouest et apportèrent avec eux une langue écrite pleinement développée. Mais la pictographie chinoise ancienne a été précédée par l’écriture de la culture Namazga (Asie centrale). Certains groupes de signes ont des analogues à la fois sumériens et chinois. Quelle est la raison de la similitude des systèmes d'écriture de peuples si différents ? Le fait est qu'ils avaient une source dont l'effondrement s'est produit au 7ème millénaire avant JC. e." (A. Kifishin, « Branches du même arbre »).

Laissons également de côté l’hypothèse d’une sorte d’« invasion » de certains « Aryens ». Notons seulement que l'auteur de la citation fait référence à la même date que Pompelli et Schmidt, à savoir : le 7ème millénaire avant JC. Cependant, nous rencontrerons cette date plus d'une fois dans le futur...

Mais passons aux découvertes « les moins douteuses » (du point de vue de la science académique)…

« En 1961, la nouvelle d'une sensation archéologique s'est répandue dans le monde scientifique... Une découverte inattendue a été découverte en Transylvanie, dans le petit village roumain de Terteria... Trois petites tables d'argile ont provoqué l'émoi général. Car ils étaient parsemés de signes mystérieux à motifs, rappelant de manière frappante (comme l'a noté l'auteur de la découverte exceptionnelle lui-même, l'archéologue roumain N. Vlassa) l'écriture pictographique sumérienne de la fin du IVe millénaire avant JC. e. Mais les archéologues allaient avoir une autre surprise. Les tablettes trouvées se sont avérées être 1000 ans plus anciennes que les tablettes sumériennes ! (B. Perlov, « Paroles vivantes de Terteria »).

« À vingt kilomètres de Terteria se trouve la colline Turdash. Une ancienne colonie d'agriculteurs néolithiques est enfouie dans ses profondeurs. La colline a été fouillée depuis la fin du siècle dernier, mais n'a jamais été complètement fouillée. Déjà alors, l'attention des archéologues était attirée par les signes pictographiques dessinés sur les fragments de vaisseaux. Les mêmes signes sur des tessons ont également été trouvés dans la colonie néolithique de Vinca, liée à Turdas, en Yougoslavie. Ensuite, les scientifiques ont considéré les signes comme de simples marques des propriétaires des navires. Ensuite, la colline de Turdash n'a pas eu de chance : le ruisseau, changeant de cap, l'a presque emportée. En 1961, des archéologues apparaissent sur la colline de Terteria...

Une fois l’excitation retombée, les scientifiques ont soigneusement examiné les petits comprimés. Deux étaient de forme rectangulaire, le troisième était rond. Les tablettes rondes et rectangulaires avaient un trou rond traversant au centre. Des recherches minutieuses ont montré que les tablettes sont fabriquées à partir d'argile locale. Les marques n'étaient appliquées que sur un seul côté. La technique d'écriture des anciens Tertériens s'est avérée très simple : des signes à motifs étaient grattés avec un objet pointu sur de l'argile humide, puis la tablette était cuite. Si vous rencontriez de tels signes dans la lointaine Mésopotamie, personne ne serait surpris. Mais des tablettes sumériennes en Transylvanie ! C'était incroyable. C'est alors qu'ils se souvinrent des signes oubliés sur les fragments de Turdash-Vinci. Ils les comparèrent aux Tertériens : la similitude était évidente. Et cela en dit long. L'écriture de Terteria n'est pas née de nulle part, mais fait partie intégrante de l'écriture répandue au milieu du VIe - début du Ve millénaire avant JC. e. écriture pictographique de la culture balkanique Vinci » (ibid.).

« …l'expert sumérologue A. Kifishin, après avoir analysé le matériel accumulé, est arrivé aux conclusions suivantes :

1. Les tablettes tertériennes sont un fragment d'un système d'écriture largement répandu d'origine locale.

2. Le texte d'une tablette énumère six totems anciens, correspondant à une « liste » de la ville sumérienne de Jemdet Nasr, ainsi qu'un sceau d'une sépulture appartenant à la culture hongroise de Keresh.

3. Les panneaux sur cette plaque doivent être lus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4. Le contenu de l'inscription (si lu en sumérien) est confirmé par la découverte du cadavre démembré d'un homme dans la même Terteria.

5. Le nom du dieu local Shaue est identique à celui du dieu sumérien Usmu. Cette tablette a été traduite comme suit : « Au quarantième règne, pour la bouche du dieu Shaue, l'aîné était rituellement brûlé. C'est le dixième..." (ibid.).

Ainsi, il s'est avéré que les inscriptions sont non seulement lues « dans la langue » d'une culture située à des milliers de kilomètres, mais révèlent également la similitude des cultures dans un certain nombre de paramètres.

Riz. 195. Une des inscriptions tertériennes

Les découvertes ultérieures ont non seulement levé tous les doutes sur l'origine locale des artefacts tertériens, mais ont également fourni la base d'une vision complètement différente de l'histoire de l'écriture.

« En 1980, le professeur Gimbutas rapportait que « plus de soixante fouilles sont actuellement connues où ont été trouvés des objets portant des inscriptions... La plupart sont situées sur le territoire de Vinci et Tisa, ainsi qu'à Karanovo (Bulgarie centrale). Des objets portant des signes gravés ou peints ont également été trouvés à Cucuteni, Petresti, Lendel, Butmir, Bucca, etc. Ces découvertes signifient qu'« il n'est plus nécessaire de parler de la « lettre de Vinci » ou des tablettes tartares, puisqu'« il s'avère que l'écriture était une caractéristique universelle de l'ancienne civilisation européenne »… » (R. Eisler, « La Coupe et la Lame »).

« Environ entre 7000 et 3500 avant JC. avant JC e. Les anciens Européens ont développé une structure sociale complexe qui comprenait une spécialisation artisanale. Des institutions religieuses et gouvernementales ont émergé. Le cuivre et l’or étaient utilisés pour fabriquer des outils et des bijoux. Il y avait même les débuts de l'écriture. Selon Gimbutas, « si nous définissons la civilisation comme la capacité d’un peuple donné à s’adapter à environnement et développer les arts, la technologie, l'écriture et les relations sociales appropriés, il est alors évident que l'Europe ancienne a obtenu un succès significatif "..." (ibid.).

Ainsi, l'Europe a également rejoint la Mésopotamie, l'Inde, la Chine et l'Asie centrale - il s'avère que presque toute l'Eurasie avait une langue écrite similaire !..

Parallèlement à l'accumulation d'artefacts européens, une analyse linguistique plus approfondie des textes sumériens connus a été réalisée, qui a révélé leur caractéristique importante.

« B. Perlov a certainement raison d'affirmer que l'écriture sumérienne est apparue dans le sud de la Mésopotamie à la fin du IVe millénaire avant JC. e. d'une manière ou d'une autre, de manière inattendue, complètement forme finie. C'est là que fut écrite la plus ancienne encyclopédie de l'humanité, « Harrahubulu », qui reflétait pleinement la vision du monde des peuples du Xe au IVe millénaire avant JC. e.

Une étude des lois du développement interne de la pictographie sumérienne montre qu'à la fin du IVe millénaire avant JC. e. l’écriture pictographique en tant que système n’était pas dans un état de formation, mais de décadence. Sur l'ensemble du système d'écriture sumérien (qui comptait environ 38 000 caractères et variantes), un peu plus de 5 000 ont été utilisés, et tous provenaient de 72 nids de symboles anciens. Le processus de polyphonisation (c'est-à-dire différents sons du même signe) des nids du système sumérien a commencé bien avant cela.

La polyphonisation a progressivement corrodé l'enveloppe extérieure du signe complexe dans des nids entiers, puis a détruit la conception interne du signe dans des nids à moitié pourris et, enfin, a complètement détruit le nid lui-même. Les symboles-nids se sont divisés en faisceaux polyphoniques bien avant l'arrivée des Sumériens en Mésopotamie.

Il est curieux que dans l'écriture proto-élamite, qui existait simultanément avec l'écriture sumérienne, également sur le rivage Golfe Persique, un phénomène similaire est observé. L'écriture proto-élamite se résume également à 70 symboles-nids, répartis en 70 faisceaux polyphoniques. Le signe proto-élamite et le signe sumérien ont tous deux une conception interne et externe. Mais le Proto-Élamite a aussi des pendentifs. Par conséquent, dans son système, il est plus proche des hiéroglyphes chinois » (A. Kifishin, « Branches du même arbre »).

Le raisonnement de Kifishin est clair : s'il existe des similitudes dans l'écriture des deux cultures, mais en même temps les artefacts tertériens remontent à 1000 ans de plus que les artefacts sumériens (et même l'écriture sumérienne elle-même devrait supposer une sorte de longue préhistoire , puisqu'il présente les caractéristiques de la décadence), alors pourquoi ne pas déclarer , que les ancêtres des Sumériens étaient originaires des Balkans ?.. Cela semble logique... Cependant, vous pouvez regarder ce problème de l'autre côté.

Avant la découverte des artefacts écrits tertériens, aucune « relocalisation » des anciens Sumériens n’était nécessaire. Avec cette découverte, un « besoin urgent » est apparu... Et si après un certain temps des artefacts écrits d'une époque bien antérieure étaient découverts sur le territoire de la Mésopotamie ?.. Et alors ?.. Allons-nous « réinstaller » les ancêtres des Sumériens retour - des Balkans à la Mésopotamie ? ..

S'inscrivant dans le cadre de stéréotypes établis, la grande majorité des chercheurs, pour tenter d'expliquer les similitudes de l'écriture (et des cultures en général), recourent à la « baguette magique » désormais à la mode : l'hypothèse des migrations massives. Mais voici ce que l’on découvre : selon les auteurs (et selon les données analysées par cet auteur), les peuples anciens parcouraient toute l’Eurasie, soit d’est en ouest, soit d’ouest en est ; puis ils « étendent leur influence » du sud au nord ; ils sont alors « soumis à l’invasion » du nord au sud…

De plus, comme mentionné précédemment, à la recherche de la « maison ancestrale », les chercheurs ont parcouru presque tout le continent, et certains se rendent même en Afrique, car les premières formes d'écriture égyptienne ancienne présentent également des similitudes avec l'écriture de l'ancienne Sumer...

Mais supposons que ces chercheurs finissent par cesser de se disputer et qu’ensemble, en s’entassant, ils trouvent la « patrie ancestrale » quelque part en Eurasie ou en Afrique. Que faire alors des autres continents ?

« Les caractères hiéroglyphiques mayas de l'écriture sont organisés en blocs qui, conformément à l'ordre de lecture, sont disposés en colonnes de deux... Les blocs de l'écriture maya ressemblent aux lignes des premières tablettes sumériennes qui délimitent les combinaisons de mots, ainsi que les « points rouges » dans les manuscrits égyptiens du Nouvel Empire, qui, comme l'a montré N.S. Petrovsky, indiquent la fin et le début du syntagme » (A. Davletshin, rapport à la IXe Conférence internationale « Lomonossov - 2002 »).

La situation devient encore plus curieuse si l'on prend en compte les résultats d'une analyse de la culture des prédécesseurs mayas - les Olmèques.

«Le sinologue américain (sinologue) Mike Xu, employé de la Texas Christian University... a comparé les caractères écrits olmèques avec les hiéroglyphes de l'ancienne dynastie chinoise Han (206 avant JC - 220 après JC). Une chose étonnante lui fut révélée : de nombreux hiéroglyphes qui existaient dans les pays situés des deux côtés du grand océan étaient très similaires. Dans certains cas, ces icônes graphiques complexes coïncidaient ! De nombreux hiéroglyphes des Olmèques, qui habitaient le Mexique moderne il y a trois mille ans, et des Chinois qui vivaient sous la dynastie Han, se ressemblent presque (Fig. 196) : « temple » (1), « tumulus » (2 ), « récipient » (3 ), « un lieu pour les sacrifices » (4). Une telle coïncidence ne peut guère être fortuite ! (Le Monde Perdu 2/2001)

Riz. 196. Similitudes entre l'écriture olmèque (à gauche) et chinoise (à droite).

Et ce serait bien si le sujet se limitait à une seule région d’Amérique centrale.

Nous avons déjà évoqué plus haut le texte cunéiforme d'un bol trouvé en Bolivie et aujourd'hui conservé au musée de La Paz (voir fig. 190). Ce bol peut être considéré comme une preuve d'anciens contacts entre les habitants de deux régions situées presque aux côtés opposés du globe. Mais il peut aussi avoir une origine locale, sans aucun lien avec l’ancienne Sumer. Et puis il s’agit d’un artefact confirmant la similitude de l’écriture entre deux peuples si éloignés l’un de l’autre !..

Il existe d'autres preuves de la similitude des caractères écrits de diverses cultures.

"Un énorme bloc ovoïde d'environ 100 m de long, 80 m de large et 30 m de haut a été découvert en Amérique du Sud. Ses caractéristiques, selon la description de A. Seidler, sont les suivantes. « Une partie de la pierre d'une superficie d'environ 600 m² est recouverte d'inscriptions mystérieuses et de dessins qui ressemblent à ceux égyptiens... Il y a des signes de la croix gammée et du Soleil. Ces écrits rappellent les "..." phéniciens, grecs anciens, crétois et égyptiens anciens (V.Yu. Koneles "Ils sont descendus du ciel et ont créé les hommes").

"Par exemple, les signes individuels de l'écriture mystérieuse de la civilisation proto-indienne de Mohenjo-Daro et Harappa sont étonnamment similaires avec les signes de l'écriture Kohau-rongo-rongo de la lointaine île de Pâques..." (B. Perlov , « Paroles vivantes de Terteria »).

Théoriquement, il est bien sûr possible qu'un peuple entier se précipite en foule à travers l'Eurasie et apporte sa culture et ses écrits dans de nouvelles régions, même si cela dépasse déjà les limites de la logique raisonnable. Mais comment pourrait-on autrement parvenir à « passer » d’autres territoires presque partout sur la planète, couvrant des milliers de kilomètres d’espace océanique ?!

Si nous suivons le même chemin que celui du mythe de la Tour de Babel, et « expulsons toute l’eau » de nombreuses études, arrêtant le défilé de l’absurdité à la recherche d’une « maison ancestrale » qui n’a jamais existé, alors le résultat final sera il n'y a que le fait de la présence de traces d'une langue écrite autrefois véritablement unique, ce qui est tout à fait cohérent avec la version proposée du « déchiffrement » du mythe de la Tour de Babel. Un fait qui peut déjà être considéré comme pratiquement prouvé. Ce n'est pas du tout prouvé par l'auteur de ce livre, mais par des archéologues et des linguistes, qui eux-mêmes ne le savent tout simplement pas...

Une image intéressante apparaît également lorsque les archéologues et les historiens analysent la datation des artefacts sur lesquels sont appliqués des signes écrits. Les découvertes des dernières décennies entraînent les chercheurs toujours plus loin dans les profondeurs du temps.

Les artefacts tertériens datent du 6e au 5e millénaire avant JC (la culture Vinci, à laquelle ces découvertes sont associées, remonte à la période 5 300 à 4 000 avant JC).

La découverte en Asie centrale est désormais datée du 23e siècle avant JC, ce qui correspond bien au point de vue établi sur l'apparition de l'écriture au tournant des IVe et IIIe millénaires avant JC. Mais il ne faut pas oublier la version initiale, qui faisait remonter la civilisation d’Asie centrale au VIIe millénaire avant JC.

Comme on dit, nous écrivons trois, sept - dans notre esprit...

Les racines de l'écriture sumérienne remontent également, selon les chercheurs, au 7ème millénaire avant JC...

Mais des dates encore plus anciennes sont données dans le message suivant :

"Quand l'humanité a-t-elle inventé l'écriture ? Jusqu'à présent, on croyait que cet événement, qui avait une signification fatidique pour la civilisation humaine, s'était produit il y a environ 6 000 ans. Une découverte archéologique faite par des scientifiques français en Syrie suggère que l'écriture est « plus ancienne » par datant d'au moins 5 000 ans, comme en témoignent les peintures rupestres datant du 9e millénaire avant J.-C., récemment découvertes dans la région de Bir Ahmed, sur les rives de l'Euphrate. Selon la conclusion préliminaire des experts, les dessins contiennent les attributs nécessaires de l'écriture logique, à savoir des symboles abstraits et des dessins simplifiés qui sont en quelque sorte liés les uns aux autres. Ils n'ont pas encore été déchiffrés, mais le fait que nous parlons d'un langage écrit symbolique l'est sans aucun doute. Nous pouvons déjà On dit que la découverte syrienne utilise un principe d'écriture jusqu'alors inconnu. Comme on le sait, les premiers scientifiques ont rencontré l'écriture géométrique et hiéroglyphique. Les anciens habitants de Bir-Ahmed écrivaient différemment : ils sculptaient des images stylisées d'animaux et des symboles difficiles à déchiffrer, les regroupant dans les textes d'une manière particulière » (R. Bikbaev, corr. ITAR-TASS. Caire. Revue « Anomalie. Écologie de l'inconnu », n° 1-2 (35), 1997).

Malheureusement, je n'ai jamais pu trouver d'informations plus détaillées sur le fait mentionné dans la citation ci-dessus. Par conséquent, il n’existe aucun moyen de clarifier exactement en quoi le « principe inconnu de l’écriture » diffère des principes connus ; ni du moins évaluer provisoirement la fiabilité de la datation donnée (on sait que la datation des artefacts en pierre ne dispose actuellement pas d'une méthodologie fiable et éprouvée)...

Une date aussi ancienne peut-elle correspondre à la réalité ?..

D’une part, il semble que les découvertes européennes déplacent « l’épicentre » de l’écriture vers la région de l’Europe, où les chercheurs ont déjà noté la formation d’une communauté unique dès le VIe millénaire avant notre ère. En même temps, si l'on « résume » les conclusions de différents chercheurs, alors cette communauté couvrait de vastes étendues - de Kiev moderne au centre de la France et de la Baltique à mer Méditerranée!..

En revanche, la région de Mésopotamie, désormais privée de priorité dans l'origine de l'écriture, n'est pas non plus très disposée à abandonner sa position. Et ici, de nouvelles découvertes déplacent progressivement les idées des historiens sur l’émergence de la civilisation dans les profondeurs du temps. Au moins, ce qui est considéré comme la plus ancienne colonie agricole actuellement connue se trouve dans cette région – à Jarmo, dans le nord de l’Irak. D’après les grains de céréales qu’on y trouve, elle remonte à 9290 avant JC ! Par conséquent, il est tout à fait possible que, ici aussi, de nouveaux artefacts écrits soient découverts, même dans un avenir proche (en plus de celui syriaque mentionné ci-dessus), qui «éclipseraient» la découverte tertérienne en termes d'antiquité.

Ainsi, même les données archéologiques existantes obligent littéralement, sous leur pression, la science historique à abandonner lentement ses positions dépassées et à repousser à la fois l'époque de l'émergence des civilisations anciennes et l'époque de l'apparition de l'écriture de plus en plus loin - de plus en plus proche de la période où, selon les légendes et Selon les légendes, la terre était gouvernée par des dieux qui ont donné aux hommes à la fois la civilisation et l'écriture...

Nos ancêtres sont absolument unanimes dans leurs « témoignages » sur la question de l’origine de l’écriture. Les légendes et traditions anciennes affirment unanimement que l’écriture a été donnée aux hommes par les dieux, qui l’ont « inventée ».

Selon les légendes des anciens Égyptiens, leur écriture a été inventée par le dieu Thot, qui était généralement un « touche-à-tout » et « a inventé » presque tout ce qui touche à l'activité intellectuelle. Cependant, Osiris a donné l’art d’écrire directement aux Égyptiens dans le cadre de l’ensemble de la civilisation « gentleman ». De plus, l’écriture était déjà « aux commandes » de la déesse Seshat…

Les anciens Sumériens recevaient l'écriture du dieu Enki, qui l'avait inventée. Selon certaines versions (mythologie postérieure), Enki aurait seulement inventé l'écriture, et le dieu Oannes l'aurait transmise aux hommes. Comme en Egypte, c'est la déesse Nidaba qui était chargée d'écrire.

L'écriture a été introduite en Amérique centrale par le grand dieu civilisateur, qui apparaît parmi les différents peuples comme différents noms. Soit il est Quetzalcoatl, puis Itzamna, puis Kukulkan, puis Kukumaku... Parallèlement, de nombreux chercheurs ont tendance à voir un seul personnage derrière ces multiples noms.

Même les Incas, qui ont perdu l'art d'écrire, mentionnaient dans leurs légendes le dieu « principal » Viracocha comme celui qui leur avait enseigné cet art...

Le seul pays qui se démarque peut-être quelque peu de cette série est la Chine, où il existe plusieurs versions différentes d'histoires consacrées à l'origine de l'écriture. Le plus souvent, l'invention des hiéroglyphes est attribuée à la personnalité légendaire Fu Xi, qui, bien que non appelé dieu, en est en fait un dans ses actions (il faut ici aussi prendre en compte les « spécificités chinoises » : selon leur mythologie, tout était réglementé et contrôlé par le Ciel ; et certaines personnes agissaient directement parmi les gens (les « sages » sont des personnalités légendaires). Selon d'autres versions de légendes, l'écriture a été introduite par le fonctionnaire Tsang Jie sous l'empereur Huang Di...

Quoi qu'il en soit, quelle que soit la personne qui « transmet » l'écriture aux Chinois, toutes leurs légendes et traditions s'accordent sur une chose : les hiéroglyphes ont été donnés par le Ciel lui-même...

De là, d'ailleurs, découle l'attitude largement répandue envers l'écriture comme quelque chose de sacré. Pourrait-il y avoir une attitude différente envers les dons du Ciel et des dieux ?

Cependant, les légendes et traditions anciennes nomment non seulement de manière assez précise la source de l'art d'écrire, mais permettent également de déterminer assez précisément l'heure de cet événement.

L’Ancien Testament, cependant, ne donne que des formulations vagues. Dans le récit biblique, les bâtisseurs de la Tour de Babel étaient « les fils de Sem selon leurs générations », et Sem, comme vous le savez, était le fils de Noé, qui a survécu au Déluge.

En fait, peu de chercheurs sur le mythe de la Tour de Babel doutent qu'il fasse référence à des événements survenus à l'aube de la civilisation post-Déluge, mais cela ne donne pas grand-chose. Premièrement, le concept de « post-inondation » est très vague. Et deuxièmement, le terme « fils de Sem selon leurs générations » est également vague et (comme c’est souvent le cas dans la Bible) peut avoir un caractère collectif, n’impliquant en aucun cas la seule génération des petits-enfants de Noé.

Les mythes de l'ancienne Sumer sont un peu plus spécifiques à cet égard. Ainsi, dans le récit épique du héros et roi d'Uruk Gilgamesh, le rôle de l'écriture est évoqué dans une conversation entre Gilgamesh et son père, qui se trouve dans le royaume des morts :

«Mais tu m'as parlé de tables secrètes. À mon époque, ce mot n’existait pas.

- Des tableaux sur lesquels toutes les connaissances humaines peuvent être inscrites avec des signes.

- Pourquoi sont-ils? Ou bien votre mémoire est affaiblie, des points noirs, et vous êtes désormais incapable de mémoriser les connaissances par cœur ?

- On se souvient aussi par cœur. Mais comment transmettre un mot sur une longue distance, sinon à l'aide d'une table ? Comment transmettre des instructions aux petits-enfants si une personne décède avant son arrivée ? Comment transmettre un message d’amour sans obliger le serviteur à mémoriser le mot secret ? Comment se souvenir longtemps d’un accord commercial et des verdicts des tribunaux ? (basé sur le récit de Valery Voskoboynikov « Brillant Gilgamesh ». M, 1996)

Ce texte très court s’avère extrêmement instructif. Outre une description assez détaillée des domaines d'application de l'écriture, il contient des repères de datation très précis. Et tout d’abord : le père de Gilgamesh, Utnapishtim, qui a trouvé le Déluge et y a survécu, n’avait aucune idée de l’art d’écrire. Mais son fils Gilgamesh possède déjà ce savoir. Ainsi, nous obtenons d'abord la « limite inférieure » de l'introduction de l'écriture (l'ignorance à Utnapishtim, c'est-à-dire pendant le Déluge et immédiatement après) ; et deuxièmement, nous obtenons une certaine clarification de l’Ancien Testament en datant la « limite supérieure » de la plage temporelle possible de cet événement marquant.

De plus, il n’y a aucune contradiction entre les deux générations dans l’Ancien Testament et une seule génération post-déluge dans la mythologie sumérienne. Premièrement, il ne ressort pas du tout du texte de la Bible que Sem lui-même, dont les « fils » apparaissent dans le mythe de la Tour de Babel, était déjà mort au moment des événements décrits ou n'était pas du tout familier avec l'écriture. . Et deuxièmement, dans les deux versions des légendes, l'espérance de vie des « personnages principaux » dépasse largement notre espérance de vie habituelle (malheureusement, je ne suis pas encore prêt à expliquer la raison de l'apparition de chiffres aussi « exorbitants »).

Indirectement, la datation des événements post-Déluge est également confirmée par les légendes et les traditions d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Les anciens ancêtres des Indiens, « parlant », selon la mythologie locale, « la même langue », se trouvent dans des « grottes », c'est-à-dire dans un lieu qui pourrait bien être associé à un abri contre le Déluge...

Le témoignage des Égyptiens et les données de Manéthon se révèlent beaucoup plus précis en la matière. Selon d'anciennes légendes égyptiennes, l'écriture aurait été donnée au peuple par Osiris, dont le règne remonte (voir plus haut) approximativement au milieu du 10e millénaire avant JC. Comme on peut le constater, avec la découverte de la colonie syrienne, les archéologues se sont déjà rapprochés de cette date...

Le dixième millénaire avant J.-C. s’avère être un moment historique dans l’histoire de l’humanité. À l'heure actuelle, nous avons quelque chose comme une « révolution sous influence extérieure » - les dieux transmettent aux gens un seul « ensemble de civilisation de gentleman » avec une seule langue écrite, qui, comme « effet secondaire », détermine, en plus du la similitude des principaux processus en cours et la similitude des éléments des cultures dans différentes régions, ainsi que la possibilité pour les gens (de nations différentes, parlant des langues différentes !) de communiquer entre eux et de se comprendre (!). Une période arrive, souvent appelée « l'âge d'or » dans les légendes et traditions anciennes - les gens vivent à côté des dieux civilisateurs, travaillent calmement pour eux et utilisent les connaissances données par ces dieux...

Mais comme vous le savez, « l’âge d’or » est tombé dans l’oubli et les habitants des différentes régions de la planète ont cessé de se comprendre. Par conséquent, certains événements se sont produits qui ont interrompu la vie mesurée et qui se sont reflétés de manière unique dans le mythe de la Tour de Babel. Mais de quel genre d’événements s’agissait-il ?

Curieusement, l'histoire du développement de l'écriture, à laquelle nous allons maintenant nous tourner, peut nous aider à trouver la réponse à cette question.

Deux regards sur l’histoire de l’écriture